理想的な腸内フローラとは?”多様性”と”短鎖脂肪酸”から読み解く健康の秘訣【管理栄養士監修】

INDEX

腸内フローラ(腸内細菌叢)は、私たちの心と体の健康と密接に関係しています。では、理想的な腸内フローラとはどのような状態を指すのでしょうか。

キーワードは「多様性」と「短鎖脂肪酸」。

この記事では、これら2つのキーワードの解説を中心に、理想的な腸内フローラについて解説します。

・腸内フローラは「多様性」が高い方が理想的 ・一部の腸内細菌が産生する「短鎖脂肪酸」は様々な健康効果に繋がる ・理想的な腸内フローラを目指した腸活で心と体の健康を保ちましょう

腸内フローラは「多様性」が高い方が理想的

腸内フローラの「多様性」とは?

人の腸内には約1,000種類、100兆個以上もの細菌が生息しており、これらが「お花畑(flora)」のように群れをなして存在していることから「腸内フローラ」または「腸内細菌叢」と呼ばれています。

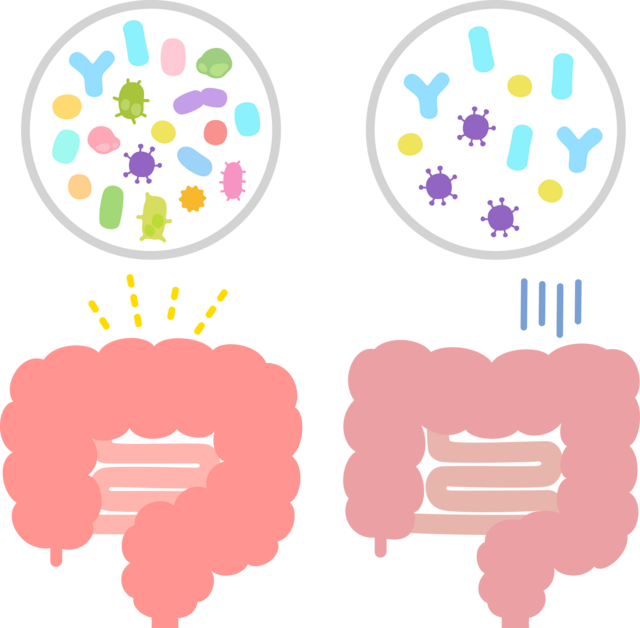

腸内フローラの「多様性」とは、腸内細菌の”種類”と”バランス(均等度)”を表す言葉で、多様性が高いほど、ストレスや環境変化に適応しやすい理想的な腸内フローラと考えられています。

様々な疾患と腸内フローラの研究により、健康な人では腸内フローラの多様性が高く、疾患のある人では多様性が低くなる傾向があることがわかってきています。

多様性の高い腸内フローラはどういう状態?

では、多様性の高い腸内フローラというのは、具体的にどのような状態を指すのでしょうか。

具体的には、下記の2点を両方満たした状態が”多様性の高い”腸内フローラといえます。

①腸内細菌の種類が多い

②各菌がある程度均等にバランス良く存在している

腸内細菌の種類が多くても、特定の菌ばかりが極端に多い状態はバランスが悪く多様性が高いとはいえません。

例えば、ビフィズス菌のような有用菌(いわゆる善玉菌)であっても、極端に多いと腸内フローラ全体のバランスが乱れ、体調不良や疾患のリスクに繋がる場合があります。

このように、有用菌(いわゆる善玉菌)や要注意菌(いわゆる悪玉菌)であっても、多すぎず少なすぎない絶妙なバランスで存在していることが大切です。

多様性の高い腸内フローラのメリット

多様性の高い腸内フローラを保つと下記のようなメリットがあります。

・病原菌の侵入や増殖を防ぐ「バリア機能」が強化される

・免疫のバランスが整い、アレルギーや感染症のリスクが低減する

・代謝や消化吸収がスムーズに行われる

・肥満や生活習慣病など、様々な症状の予防に繋がる

「短鎖脂肪酸」と腸内フローラの関係

短鎖脂肪酸とは?

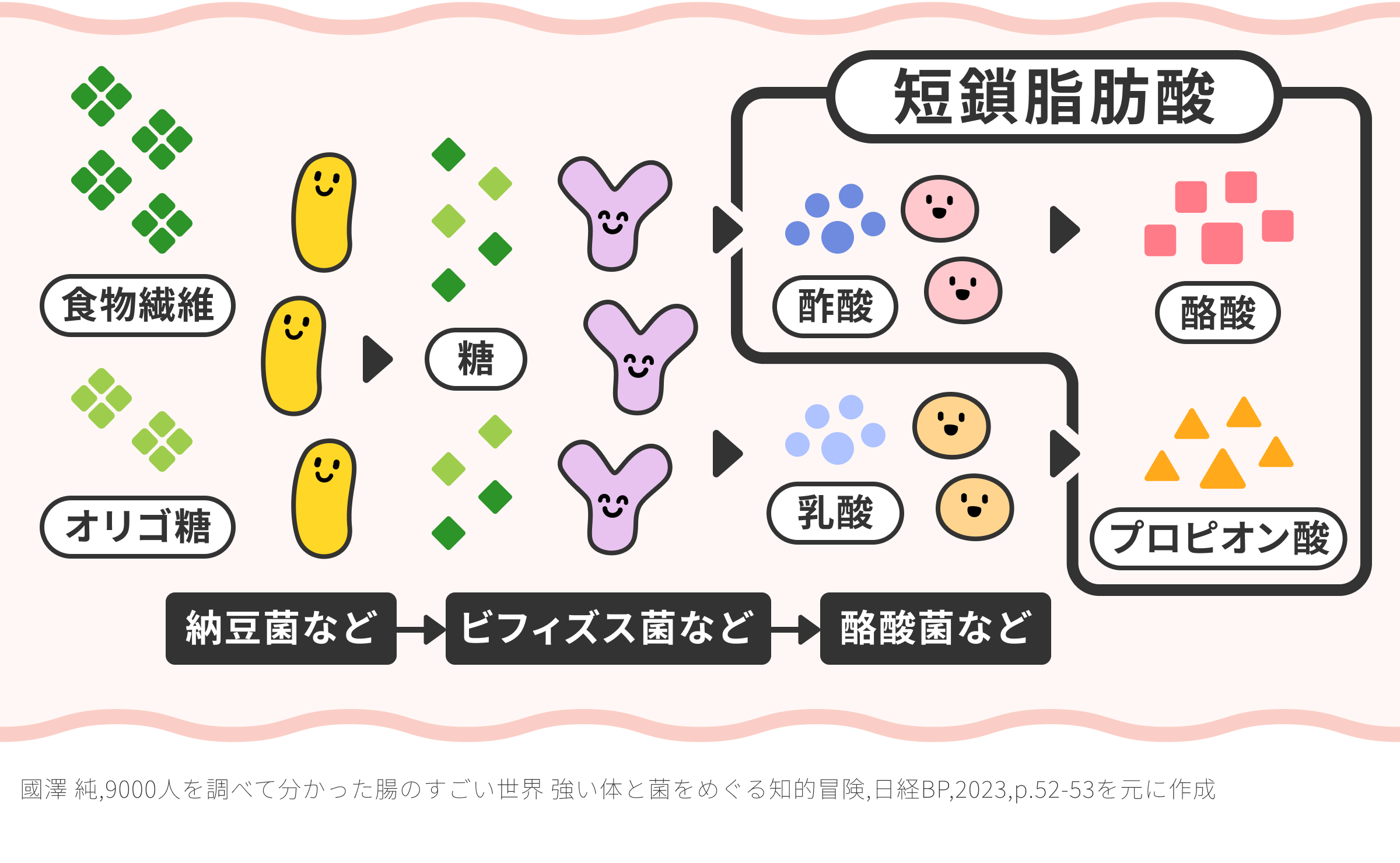

短鎖脂肪酸とは脂肪酸の一種で、炭水化物(食物繊維)が腸内において、腸内細菌によって分解されることにより産生されます。代表的なものとして、酢酸、酪酸、プロピオン酸などがあり、腸内環境の維持・改善だけでなく、全身の健康状態とも密接な関係があります。

つまり、この短鎖脂肪酸を産生する菌が十分存在していることも理想的な腸内フローラの重要なポイントになります。

短鎖脂肪酸の主な働き

腸内細菌が産生する短鎖脂肪酸には、下記のような働きがあり、私達人間の全身の健康に繋がっています。

・腸の細胞のエネルギー源となり、腸粘膜の健康を維持

・腸内を弱酸性に保ち、有害な菌の増殖を抑制

・消化や吸収など、腸の働きをサポート

・感染を予防し、アレルギー等の過剰な免疫反応を抑制(免疫機能の調整)

・脂肪蓄積の抑制や代謝の亢進(肥満予防)

多様性と短鎖脂肪酸の相乗効果〜腸内細菌のリレー〜

短鎖脂肪酸は、特定の菌が単独で作るものではありません。短鎖脂肪酸は、特定の菌が単独で作るものではありません。原材料である食物繊維を納豆菌などの糖化菌が”糖”に分解し、その後ビフィズス菌や乳酸菌が”糖”を元に酢酸や乳酸を産生、最終的に酪酸菌やプロピオン酸菌などが酪酸やプロピオン酸を産生する、といったように腸内細菌が順番にリレー形式で作用することによって短鎖脂肪酸は産生されています。

第3走者である「酪酸菌」だけが存在していても、第2走者である「ビフィズス菌」や第1走者の「納豆菌」が存在していなければ、食物繊維を口からとっていても短鎖脂肪酸は産生されづらくなってしまいます。

様々な種類の腸内細菌が存在していること、つまり、腸内フローラの多様性が高いほど短鎖脂肪酸の産生リレーもスムーズに進むのです。

理想的な腸内フローラを目指す腸活のポイント

理想的な腸内フローラとは、腸内細菌の”多様性が高く”、”短鎖脂肪酸が十分産生されている”状態です。この状態を目指すためには、下記のポイントを抑えた腸活を実践することが大切です。

多様性を高めるポイント

・多品目の食材や多様な料理をバランスよく食べる

腸内細菌は私達が口からとった食事の一部をエサにして生きています。腸内細菌の種類によって、エサにできる食材も様々です。偏った食事は、特定の菌にしかエサを供給できず多様性が低くなりやすくなるため、なるべく多品目の食材や多様な料理を日常的にとれるようにしましょう。

腸内細菌は私達が口からとった食事の一部をエサにして生きています。腸内細菌の種類によって、エサにできる食材も様々です。偏った食事は、特定の菌にしかエサを供給できず多様性が低くなりやすくなるため、なるべく多品目の食材や多様な料理を日常的にとれるようにしましょう。

・補菌食材(プロバイオティクス)を継続的に食べる

腸内細菌として働く菌そのものを含む発酵食品や整腸剤、サプリメント等の補菌食材をとることで、腸内に直接有用な菌を届けることができます。なるべく様々な種類や商品をローテーションでとり、多様な菌を腸内に届けましょう。また、外からとりいれた菌は腸内に定着しにくい特性があるため、継続的に食べることが大切です。

腸内細菌として働く菌そのものを含む発酵食品や整腸剤、サプリメント等の補菌食材をとることで、腸内に直接有用な菌を届けることができます。なるべく様々な種類や商品をローテーションでとり、多様な菌を腸内に届けましょう。また、外からとりいれた菌は腸内に定着しにくい特性があるため、継続的に食べることが大切です。

補菌食材の例:納豆、味噌、ヨーグルト、麹、甘酒、チーズ、整腸剤、サプリメント等

短鎖脂肪酸を増やすポイント

・育菌食材(プレバイオティクス)を積極的に食べる

水溶性食物繊維やオリゴ糖などの育菌食材は、短鎖脂肪酸を産生する有用菌のエサにつながりやすい食材です。特に日本人は食物繊維が不足している傾向にあるので、意識的にとるようにこころがけましょう。

水溶性食物繊維やオリゴ糖などの育菌食材は、短鎖脂肪酸を産生する有用菌のエサにつながりやすい食材です。特に日本人は食物繊維が不足している傾向にあるので、意識的にとるようにこころがけましょう。

育菌食材の例:大麦(押し麦、もち麦)、海藻類、長芋、オクラ、はちみつ、大豆製品等

・お酒を飲みすぎない

お酒の飲み過ぎは、腸の粘膜のダメージに繋がるだけでなく、腸内フローラのバランスが乱れやすくなり、短鎖脂肪酸を産生する有用菌も減少しやすくなります。お酒を飲む際は、量と頻度に注意しましょう。

お酒の飲み過ぎは、腸の粘膜のダメージに繋がるだけでなく、腸内フローラのバランスが乱れやすくなり、短鎖脂肪酸を産生する有用菌も減少しやすくなります。お酒を飲む際は、量と頻度に注意しましょう。

上記以外にも、適度な運動習慣や規則正しい生活、禁煙なども理想的な腸内フローラを目指すうえで大切なポイントです。

関連記事:

・腸活で腸内環境を整える!初心者から始める簡単ステップと続けるコツ

・腸内フローラ(腸内細菌叢)を整える食べ物の特徴

・腸内フローラ(腸内細菌叢)を改善する方法について

まとめ

理想的な腸内フローラとは、腸内細菌の”多様性が高く”、”短鎖脂肪酸が十分に産生されている”状態です。多様な菌がバランス良く共存できるよう多品目の食材を摂ることを意識し、更に短鎖脂肪酸を産生する有用菌を直接取り入れたり(補菌)、菌のエサとなる食材(育菌)を積極的に摂ることで心と体の健康を維持しましょう。

腸活を始めてみたけど効果はどうかな?と感じたら、自宅でできる「腸内フローラ検査サービス」をお試しください。

自身の腸内細菌の割合やバランスをもとに、健康状態や体質の傾向、特に積極的に摂ったほうが良い食材などがわかりますので、自分に合った腸活や生活習慣の改善、健康維持・増進にお役立てください。